Now Reading: Elektroautos wurden einst als „Frauenautos“ vermarktet. Hat das ihre Entwicklung im nächsten Jahrhundert gebremst?

-

01

Elektroautos wurden einst als „Frauenautos“ vermarktet. Hat das ihre Entwicklung im nächsten Jahrhundert gebremst?

Elektroautos wurden einst als „Frauenautos“ vermarktet. Hat das ihre Entwicklung im nächsten Jahrhundert gebremst?

Josef Taalbi , Universität Lund

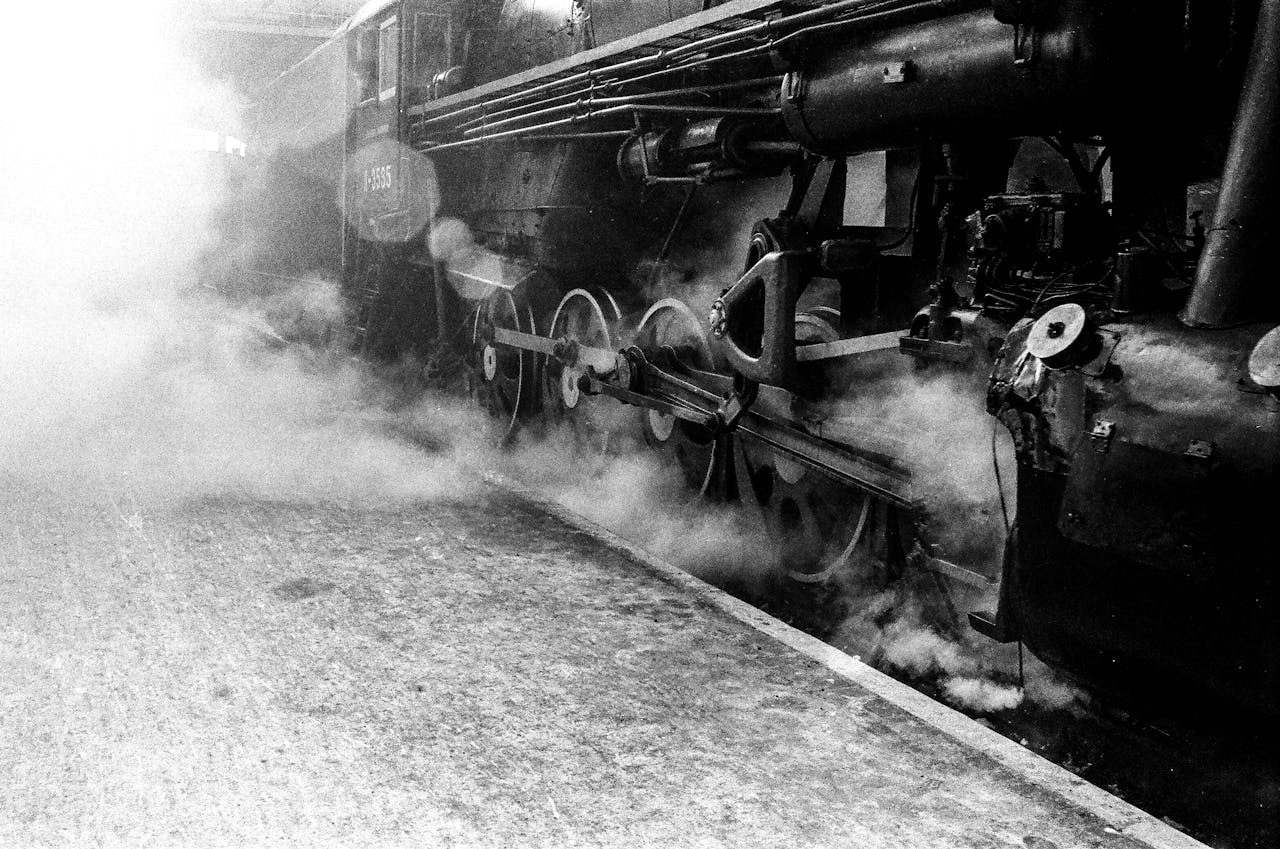

Es war nicht selbstverständlich, dass benzinbetriebene Autos die Welt beherrschen würden. Tatsächlich wurden im Jahr 1900 nur 22 % der in den USA produzierten Autos mit Benzin (auch bekannt als Petrol, Benzine oder unter verschiedenen anderen Namen) angetrieben. Der Rest verteilte sich auf Elektro- und Dampfautos.

Es besteht kein Konsens darüber, was den Erfolg des Benzinautos und den historischen Niedergang des Elektroautos erklärt. Einige betonen die technische Unterlegenheit von Elektroautos, obwohl sie in den 1910er Jahren eine durchschnittliche Reichweite von etwa 135 Kilometern hatten und mit der Zeit günstiger wurden .

Andere, darunter meine Kollegin Hana Nielsen und ich , argumentieren, dass technologische Beschränkungen hätten ausgeglichen werden können, wenn schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Stromnetze und eine Infrastruktur für Ladestationen ausgebaut worden wären.

Dies schließt jedoch Erklärungen auf der Grundlage sozialer oder kultureller Faktoren nicht aus. Entscheiden insbesondere die Geschlechterrollen darüber, welche Technologien wir letztendlich nutzen? In den 1990er Jahren betrat die US-Historikerin Virginia Scharff Neuland, als sie behauptete, Elektroautos seien als „Frauenautos“ bezeichnet worden und dieses Image habe sich „früh und hartnäckig“ etabliert. Ähnliche Behauptungen wurden für Großbritannien aufgestellt .

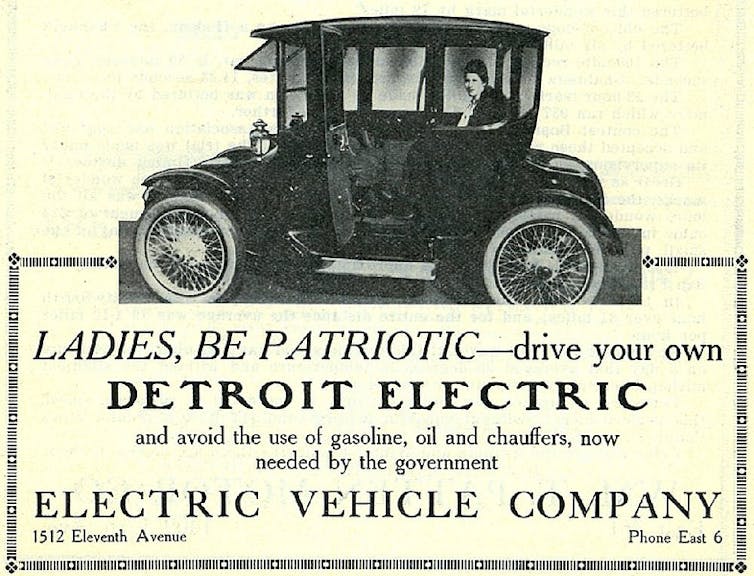

In einer neuen Studie habe ich diese Behauptungen anhand von Anzeigen für amerikanische Elektroautos aus Autozeitschriften und umfassenden Fahrzeugstatistiken zwischen 1900 und 1919 überprüft. Ich kam zu dem Schluss, dass Elektroautos unbestreitbar als Frauenautos galten.

Anfangs wurden sie jedoch nicht auf diese Weise vermarktet. Ich fand heraus, dass zwischen 1900 und 1904 nur 22 % der Elektrogeräte an Frauen vermarktet wurden.

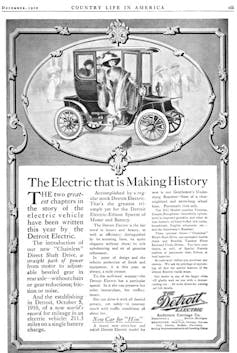

In diesen frühen Tagen richtete sich die Werbung für Elektroautos eher an Geschäftsleute und Familienväter und widersprach damit der damals weit verbreiteten Vorstellung von „Abenteuermaschinen“. Die Hersteller von Elektroautos stellten sich saubere und zuverlässige Fahrzeuge für den Geschäftsverkehr in den Städten vor, auf die sie aufgrund des Stromnetzes angewiesen waren. Dies war ein stichhaltiges Argument, da Benzinautos anfällig für Pannen waren und manuell mit einer Kurbel wieder gestartet werden mussten.

„Elektroautos für Frauen“ war eine Reaktion auf den Erfolg des Benzins

Doch benzinbetriebene Autos setzten sich durch, beschleunigt durch das kultige, billige und in Massenproduktion gefertigte Ford Modell T. Erst dann begannen die Hersteller von Elektrofahrzeugen, sie als „Frauenautos“ zu vermarkten, um ihre Marktanteile zu halten.

In den 1910er Jahren waren 77 % der Elektrofahrzeuge direkt auf weibliche Konsumenten ausgerichtet. Dies spiegelte traditionelle Geschlechterrollen und die viktorianische Vorstellung von „getrennten Sphären“ wider und förderte die Vorstellung, dass Frauen eingeschränkte Mobilitätsbedürfnisse hätten und sichere, leicht zu bedienende Fahrzeuge benötigten.

Kurzfristig war dies eine erfolgreiche Strategie: Autohersteller, die auf weibliche Konsumenten abzielten, überlebten deutlich länger . Eines der bekanntesten Beispiele, Detroit Electric, produzierte im Laufe seines Bestehens mehr als 13.000 Autos und war der einzige große Hersteller von Elektroautos, der bis in die 1920er Jahre überlebte.

Ein bedeutender Wandel trat ein, als der erfolgreiche Erfinder Charles Kettering 1912 im Cadillac (Benzinmotor) die elektrische Zündung einführte. Diese Elektrostarter galten zunächst als „unverschämt“. Doch der praktische Nutzen siegte, und sie wurden 1919 im äußerst beliebten T-Ford serienmäßig eingeführt.

Während Benzinautos „weibliche“ Eigenschaften wie Windschutzscheiben und Elektrostarter nachahmten und sie für Männer und Frauen gleichermaßen attraktiv machten, gerieten Elektroautos in eine schwierige Lage. Sie waren stark in traditionelle Geschlechterrollen verstrickt, die zunehmend obsolet wurden.

War geschlechtsspezifisches Marketing also das Ende des Elektroautos? Zunächst nicht. Die mangelnde Infrastruktur war wohl zunächst das größte Problem, und mit zunehmendem Reiseverkehr wurden Unterschiede bei Reichweite und Geschwindigkeit zunehmend problematisch. Die Geschlechterdifferenzierung war eine Reaktion auf diese Entwicklungen.

Das Geschlecht spielte jedoch eine Rolle, als wir fragten, warum es das Elektroauto nicht länger gab. Insbesondere die Verbindung von Elektroautos mit einer konservativen Geschlechterordnung erklärt, warum sie trotz günstigerer Betriebskosten aufgrund sinkender Strompreise keinen Aufschwung erlebten . Die Reduzierung der Technologiewahl auf eine Geschlechterfrage bedeutete, dass das Elektroauto in der öffentlichen Vorstellung von Autos und Mobilität den Kampf verlor.

Die nützlichsten „weiblichen“ Merkmale wurden übernommen

Wie die Historikerin Virginia Scharff betonte, erkannten die amerikanischen Hersteller von Benzinautos gleichzeitig, dass Windschutzscheiben, Zündung und andere „feminine“ Ergänzungen am Auto nicht nur für Frauen gut, sondern universell waren.

Heute sieht die Lage ganz anders aus: In den USA kaufen Frauen die Hälfte aller Neuwagen. Gleichzeitig wächst die Kluft zwischen den Geschlechtern in der politischen Haltung zu Nachhaltigkeit und erneuerbaren Technologien, wie mehrere Studien belegen. Nachhaltigkeit wird dort oft als weiblich wahrgenommen.

In diesem Zusammenhang ist es eine merkwürdige Ironie der Geschichte, dass sich der CEO eines der weltweit führenden Hersteller von Elektroautos so lautstark für die Rückkehr zur Männlichkeit und zu traditionellen Geschlechterrollen einsetzt, und das inmitten eines Aufschwungs dessen, was manche als „Technofaschismus“ bezeichnen .

Die Geschichte der Elektrofahrzeuge verdeutlicht vielmehr, dass soziale Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit Fortschritt und Innovation behindern können. Sie zeigt auch eindringlich, dass wir nicht immer sozial optimale Technologien entwickeln und dass Technologieführer die langfristigen Folgen ihrer Technologiewahl ebenso wenig vorhersehen können wie andere.

Die Geschichte zeigt, dass Innovationen auf den Prinzipien des universellen Zugangs und der Inklusion basieren müssen. Demokratischer Einfluss kann dazu beitragen, dass technologische Veränderungen einer großen Mehrheit der Menschen unabhängig von Geschlecht, Schicht oder ethnischer Zugehörigkeit zugutekommen.

Sie haben nicht genug Zeit, um so viel über den Klimawandel zu lesen, wie Sie möchten?

Erhalten Sie stattdessen eine wöchentliche Zusammenfassung in Ihrem Posteingang. Jeden Mittwoch schreibt der Umweltredakteur von The Conversation „Imagine“, eine kurze E-Mail, die ein Klimathema etwas genauer beleuchtet. Werden Sie einer der über 40.000 Leser, die uns bereits abonniert haben.

Josef Taalbi , Außerordentlicher Professor für Wirtschaftsgeschichte, Universität Lund

Dieser Artikel wurde von The Conversation unter einer Creative Commons-Lizenz erneut veröffentlicht. Lesen Sie den Originalartikel .

Foto: KI gezeichnet