Now Reading: Thomas Plante: Die Krise der psychischen Gesundheitsversorgung

-

01

Thomas Plante: Die Krise der psychischen Gesundheitsversorgung

Thomas Plante: Die Krise der psychischen Gesundheitsversorgung

Plante, Psychologe und Ethiker, wägt die Vor- und Nachteile von Chatbots ab. Kann KI den Mangel an menschlichen Therapeuten ausgleichen?

20. Januar 2024

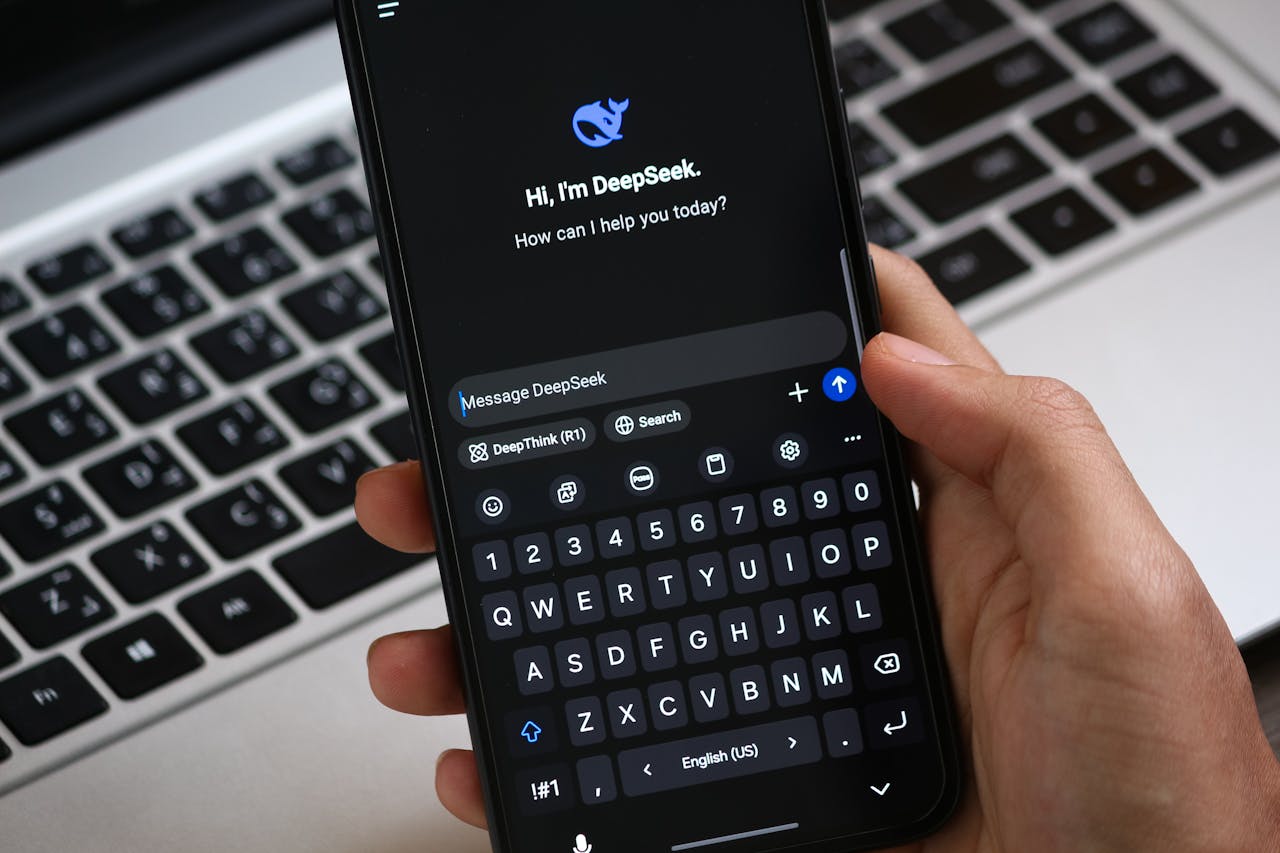

Von Corey S. Powell

Die Therapie hat sich seit Sigmund Freuds Zeiten stark verändert, vom Aufkommen kognitiver Verhaltenstherapie bis hin zum Einsatz psychotroper Medikamente. Nun steht dieser Bereich vor einem enormen Wandel in der Frage , wer – oder besser gesagt was – mit den Patienten interagiert. In den letzten zehn Jahren haben Technologieunternehmen damit begonnen, Chatbots – interaktive KI-Programme – einzuführen, die mithilfe von Algorithmen Ratschläge zur psychischen Gesundheit erteilen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2021 gaben 22 Prozent der Amerikaner an, bereits mit einem dieser computergestützten Therapeuten experimentiert zu haben.

Thomas Plante, Psychologieprofessor an der Santa Clara University und außerordentlicher Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Stanford University School of Medicine, beobachtet den Aufstieg von Psychiatriemaschinen mit einer Mischung aus Begeisterung und Sorge. Plante, der am Markkula Center for Applied Ethics lehrt, fragt sich nach den ethischen Implikationen einer Therapie ohne Therapeuten. Er betreibt außerdem eine private Praxis, in der er aus nächster Nähe beobachtet, was bei seinen Patienten funktioniert und was nicht. Hier spricht er mit Corey S. Powell, dem Mitbegründer von OpenMind , über die Vor- und Nachteile der KI-Therapie. (Dieses Gespräch wurde aus Gründen der Länge und Klarheit gekürzt.)

PODCAST ANHÖREN

OpenMind ·

Therapie-Bots Thomas Plante über Therapie-Bots

LESEN SIE DAS INTERVIEW

Statistiken zeigen, dass eine Rekordzahl von Amerikanern auf Therapie und andere Formen der psychischen Gesundheitsversorgung angewiesen ist. Ich höre auch Berichte über einen chronischen Mangel an Therapeuten, sodass viele Menschen, die Hilfe benötigen, diese nicht bekommen. Gibt es in den Vereinigten Staaten eine Krise der psychischen Gesundheitsversorgung?

Absolut. Der Gesundheitsminister veröffentlichte Ende 2021 eine beispiellose Warnung zu dieser psychischen Gesundheitskrise. Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass viele Menschen aller Altersgruppen, insbesondere Jugendliche, erhebliche psychische Probleme haben. Wir sprechen von einem psychischen Gesundheits-Tsunami: Angstzustände, Depressionen, Drogenmissbrauch, Suizidalität – all das ist enorm. Es gibt nicht genügend Fachkräfte für psychische Gesundheit. Und selbst wenn es welche gäbe, wäre es ein großer Aufwand. Es ist teuer, und viele Leistungen werden nicht von den Versicherungen übernommen. Es ist verständlich, dass Menschen sich für ihre psychischen Probleme und Sorgen webbasierten Behandlungsmethoden zuwenden.

Glauben Sie, dass KI-Therapeuten eine wichtige Rolle spielen werden? Ist diese Technologie gut genug, um den Mangel an menschlichen Therapeuten auszugleichen?

Das ist alles brandneu. Im Gesundheitswesen heißt es immer: Bevor eine Behandlung der Öffentlichkeit angeboten wird, muss sie randomisierte klinische Studien durchlaufen, um ihre Wirksamkeit nachzuweisen. Man sollte nicht überstürzt etwas entwickeln, das möglicherweise nicht funktioniert und Menschen sogar schaden könnte. Ich lebe im Silicon Valley, wo eines der Mottos lautet: „Schnell handeln und Dinge kaputtmachen“. Das sollte man bei der Behandlung psychischer Erkrankungen nicht tun. Man möchte diese Studien durchführen, um den Menschen am Ende evidenzbasierte Best Practices an die Hand zu geben. Manche Menschen wollen sich die Zeit dafür aber nicht nehmen. Sie entwickeln diese Dinge und bringen sie einfach auf den Markt. Das ist problematisch.

Sie betreiben eine Praxis. Nutzen Ihre Patienten Online-Therapie-Tools und empfinden sie diese als wirksam?

Ich hatte Patienten, die einige der beliebten Apps wie Calm (eine Meditations-App) nutzen, die es schon länger gibt. Ich denke, das ist in Ordnung. Viel hängt von der Diagnose der Person ab. Wenn Menschen nach Stressabbau suchen und vielleicht unter leichten bis mittelschweren Angstzuständen leiden, sind solche Dinge durchaus sinnvoll. Aber wenn sie an einer schweren Psychopathologie leiden – sagen wir Schizophrenie oder eine schwere Depression mit aktiver Suizidalität –, würde ich mir über übermäßige Abhängigkeit Sorgen machen.

Es besteht die Befürchtung, dass die Technologie überbewertet wird und die Menschen möglicherweise keine wirksame Behandlung durch einen zugelassenen Therapeuten erhalten (wenn sie diese benötigen), weil sie sich zu sehr auf diese praktische App verlassen.

Mir ist aufgefallen, dass Menschen stark dazu neigen, Bewusstsein und Absicht auf diese KI-Systeme zu projizieren. Könnte dieser Impuls dazu beitragen, Therapie-Bots glaubwürdiger erscheinen zu lassen – oder vielleicht sogar zu glaubwürdig, je nach Perspektive?

Das ist eine wichtige und komplizierte Frage. Menschen projizieren ihre Wünsche und Fantasien auf andere Menschen, und das tun sie auch auf Geräte. Das kann den Placebo-Effekt unterstützen: Wenn man hört, dass dies eine tolle App ist und vielen Menschen hilft, erwartet man, dass sie auch einem selbst hilft. Aber dann erwartet man vielleicht Perfektion, weil man die Fehler nicht sieht. Wenn man mit einem Menschen arbeitet, sieht man die Fehler, selbst wenn man ihn für sehr hilfreich hält. Vielleicht hat Ihr Therapeut ein unordentliches Büro, er kam zu spät zu Ihrer Sitzung oder hat Kaffee auf seine Notizen verschüttet. Man sieht, dass er weit von der Perfektion entfernt ist. Bei einem computergenerierten Chatbot sieht man das nicht.

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Nützlichkeit einer Therapie für die meisten Menschen über die reine Technik hinausgeht. Ein Teil der Nützlichkeit einer Therapie besteht darin, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der einen in schwierigen Situationen begleitet. Schon einfaches Zuhören ohne Vorurteile und mit Empathie kann viel bewirken. Ein Chatbot kann das nicht leisten.

Ich sehe die Grenzen von Therapie-Chatbots, aber könnten sie tatsächlich schädlich sein? Sie haben die Risiken erwähnt, die entstehen, wenn man keine klinische Evaluierung durchführt. Welche Risiken bestehen?

Viele Menschen – nicht nur der Durchschnittsbürger, sondern auch die Berufstätigen – scheinen zu glauben, dass man mit diesen Apps niemandem schaden kann. Man fragt sich: „Sie geben einem zwar nicht ganz perfekte Ratschläge, aber es ist nicht gerade eine Gehirnoperation.“ Dabei wissen wir, dass Menschen durch ausgebildete Psychologen Schaden nehmen können, ganz zu schweigen von diesen Apps. Beispielsweise ist die Sterblichkeitsrate bei Magersucht relativ hoch. Das Letzte, was man einem an Magersucht leidenden Mädchen sagen möchte, ist, ihr zu gratulieren, dass sie weniger isst. (Das geschah letztes Jahr mit dem Chatbot Tessa der National Eating Disorders Association.)

Das sind die Herausforderungen für Unternehmen, die nicht die Zulassungsverfahren durchlaufen, die sie für die Herstellung von Arzneimitteln durchlaufen müssten. Wir wissen auch noch nicht viel darüber, wie hilfreich sie sein können. Man muss Langzeitstudien durchführen, und diese brauchen Zeit, bis sie abgeschlossen sind.

Tatsächlich nutzen bereits Millionen von Menschen Therapie-Bots, und diese Zahl wird sicherlich steigen. Wohin entwickelt sich dieser Bereich Ihrer Meinung nach?

In unserer Kultur suchen wir zunehmend nach computergestützten Lösungen für unsere Probleme. Wer ein Buch kaufen möchte, geht zu Amazon, wo man früher in den Buchladen ging. Viele Menschen wünschen sich Dienstleistungen über ihren Computer, weil sie viele Vorteile bieten: Komfort und Kosten sind überzeugend. Für Menschen mit leichten bis mittelschweren Beschwerden könnte sich KI als bevorzugte Methode durchsetzen, obwohl sie nur ein Werkzeug unter vielen ist, die ihnen helfen könnten.

Die Befürchtung ist, dass die Technologie überbewertet wird und Menschen möglicherweise keine wirksame Behandlung durch einen zugelassenen Therapeuten erhalten (wenn sie diese benötigen), weil sie sich zu sehr auf diese praktische App verlassen. Wer das Beste aus seinem Leben machen will, muss alle verfügbaren Tools nutzen. Es gibt keine Universallösung.

Dieses Q&A ist Teil einer Reihe von OpenMind -Essays, Podcasts und Videos, die durch eine großzügige Spende der Truth Decay-Initiative des Pulitzer Center unterstützt werden. Diese Geschichte

erschien ursprünglich auf OpenMind , einem digitalen Magazin, das sich mit Kontroversen und Täuschungen in der Wissenschaft befasst.